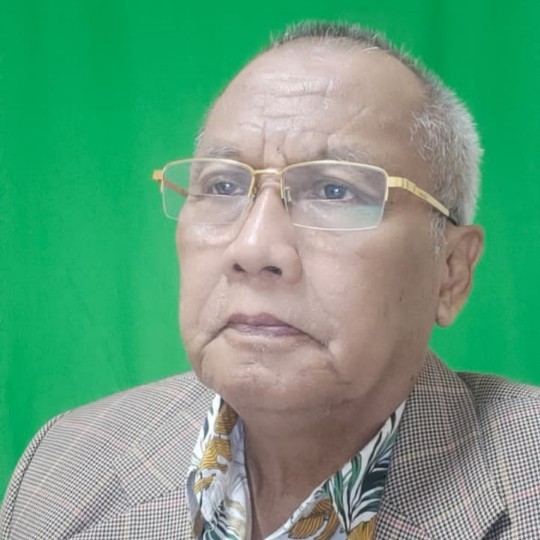

Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Akhir-akhir ini bergema adanya upaya untuk menggantikan program Makan Bergizi dengan beras. Tentu dengan alasan yang “rasional” menurut versi pandangan pemerintah. Tampak sekilas program itu menarik dan sekilas tampak sederhana, bahkan menyentuh hati. Siapa yang tak luluh melihat warga miskin mengantri beras, tertawa kecil di depan kamera, lalu menyebut betapa bersyukurnya mereka atas bantuan pemerintah. Namun di balik potret syukur itu, tersimpan tragedi yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari sekadar kelaparan: lenyapnya martabat manusia yang perlahan-lahan digantikan oleh rasa cukup yang dikondisikan. Kenyang, Tenang, Diam. Tiga kata itu menjadi mantra baru dalam proyek kemanusiaan yang sebenarnya kehilangan ruh.

Di zaman ketika manusia seharusnya semakin sadar akan hak-haknya, kita justru dihadapkan pada pergeseran nilai yang begitu tajam. Bantuan yang idealnya bersifat sementara dan membebaskan, kini menjadi sistemik dan meninabobokan. Beras menjadi alat pemadam gejolak sosial, pelipur lara ekonomi, bahkan alat kontrol politik paling halus. Satu karung beras bisa menjadi pengganti pendidikan tentang hak, kesehatan, kebebasan, dan pemberdayaan. Ia menjadi simbol kepuasan semu; bahwa selama perut kenyang, tak perlu ada yang dipertanyakan. Tak perlu mempersoalkan struktur ekonomi yang timpang. Tak perlu menyuarakan aspirasi yang lebih adil. Karena diam dianggap sebagai bentuk syukur yang paling tinggi.

Kemanusiaan dalam kondisi seperti ini mengalami degradasi. Ia direduksi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan cara paling cepat dan murah, tanpa memperhitungkan efek jangka panjang terhadap kesadaran kolektif. Padahal manusia bukan sekadar tubuh yang lapar, tetapi juga kesadaran yang berkembang. Manusia membutuhkan pangan, itu benar, tapi juga membutuhkan ruang untuk berpikir, bertanya, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Ketika negara atau kekuasaan memilih untuk menyelesaikan persoalan dengan hanya memberi beras, itu adalah pilihan politik: bukan untuk membebaskan, tapi untuk menenangkan. Karena manusia yang kenyang lebih mudah dikendalikan daripada manusia yang lapar dan berpikir.

Lebih dari itu, pemberian yang terus-menerus tanpa membentuk kemandirian adalah bentuk relasi yang tidak setara. Ia menempatkan pemberi sebagai sosok yang tinggi, penuh kuasa, dan penentu hidup orang banyak. Sedangkan yang menerima dilatih untuk bersikap patuh, penuh terima kasih, dan tidak banyak menuntut. Dalam sistem semacam ini, muncul ilusi bahwa negara telah hadir dan bekerja untuk rakyat. Padahal yang sebenarnya hadir adalah pengganti dari keadilan: kenyang sesaat. Maka muncul logika sosial baru: selama rakyat diberi makan, maka mereka tidak berhak mengeluh. Kritik dianggap tidak tahu diri. Protes dianggap bentuk pengingkaran terhadap “kebaikan hati” pemberi bantuan.

Pola pikir seperti ini perlahan meracuni kesadaran kolektif. Di satu sisi, rakyat miskin semakin kehilangan kepercayaan diri untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Di sisi lain, mereka yang berada di pusat kekuasaan semakin merasa sah mengatur hidup orang lain tanpa partisipasi, karena merasa telah “berbuat baik.” Keduanya terjebak dalam relasi semu yang jauh dari nilai kemanusiaan sejati.

Di sinilah persoalan etis paling mendasar muncul: apakah tujuan negara hanya untuk membuat rakyatnya kenyang. Ataukah negara harus hadir untuk menjamin kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Bantuan beras memang tampak sebagai bentuk keberpihakan, tetapi jika tidak dilandasi dengan agenda transformasi sosial yang transparan dan terbuka, maka dia akan hanya menjadi alat stabilisasi. Ini tidak membawa rakyat keluar dari kemiskinan struktural, tetapi justru memperpanjangnya dalam bentuk yang lebih tersembunyi.

Kondisi semacam ini berbahaya karena ia menciptakan normalisasi yang anomali: bahwa cukup kenyang, cukup. Cukup tenang, beres. Cukup diam, aman. Padahal demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dari rakyat yang berpikir, bersuara, dan berani menuntut yang lebih baik. Bukan dari rakyat yang dibentuk untuk tunduk pada kenyamanan semu. Filsafat kontemporer menolak narasi ini, karena ia tahu bahwa kehidupan bukan sekadar berlangsung, tapi juga harus layak dijalani. Tidak cukup hanya hidup, akan tetapi manusia harus merasa hidup, utuh, dan dihargai.

Dalam praktik ideal, bantuan bukan untuk membuat rakyat tenang, melainkan untuk membuat mereka mampu bergerak. Bantuan seharusnya menjadi batu loncatan, bukan tali pengikat. Ia harus disertai dengan pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tanpa itu semua, bantuan hanyalah bentuk belas kasihan yang dibungkus dalam sistem. Dan belas kasihan yang sistemik tanpa perubahan struktural hanyalah penjara dengan tembok lembut.

Tugas kita hari ini bukanlah mempertanyakan apakah bantuan beras perlu atau tidak. Bantuan dibutuhkan, terutama dalam situasi krisis. Namun kita harus bertanya lebih jauh: apakah bantuan itu membebaskan? Apakah ia membawa manusia kepada kesadaran baru tentang hak, tanggung jawab, dan masa depan? Atau justru ia mengurung manusia dalam rasa puas yang palsu? Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan jika kita tidak ingin terjebak dalam peradaban yang menganggap cukup kenyang sebagai tujuan akhir. Dan, perlu dipahami bahwa hakekat membantu itu bukan membuat gradasi baru, akan tetapi tetap dalam kesetaraan; oleh karena itu diperlukan formula agar bantuan itu memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Kenapa kita tidak mau belajar dari sejarah; dahulu ada pola bantuan bernama Padat Karya yang digagas oleh Soedomo saat menjadi Menteri Tenaga Kerja.

Salam Waras (R-1)