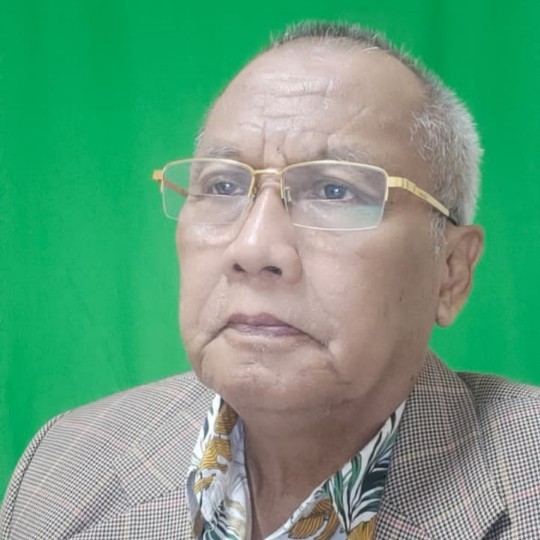

Oleh: Sudjarwo Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Syahdan dalam epos Ramayana karya Walmiki yang telah dimodifikasi oleh para dalang wayang kulit di Jawa, ada satu adegan yang menggugah saat Kumbakarna, raksasa adik kandung Rahwana, berangkat menuju palagan peperangan berkata “aku tidak membela negeri Alengkadiraja yang korup, akan tetapi aku membela tanah airku yang telah menghidupiku”. Kalimat ini terdengar sederhana, namun mengandung kontradiksi yang menggugah. Ia tidak lahir dari ruang seminar atau rapat birokrasi, tetapi dari tempat paling keras dan paling jujur: dari garis batas antara hidup dan mati, dari konflik antara kuasa dan nurani.

Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan terhadap sebuah tindakan, melainkan sebuah deklarasi filsafat tentang bagaimana manusia seharusnya memposisikan diri di hadapan negara, kekuasaan, dan cinta terhadap tempat ia berasal.

Di dunia modern, negara telah menjadi struktur yang nyaris tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Ia memayungi, mengatur, bahkan membentuk identitas. Namun, negara juga dapat menjadi instrumen kekuasaan yang melenceng dari cita-cita bersama. Ketika negara tidak lagi mewakili aspirasi rakyatnya, ketika hukum menjadi alat untuk menindas dan bukan melindungi, ketika kekuasaan digunakan bukan untuk kesejahteraan tetapi untuk memperkaya diri sendiri, maka kesetiaan kepada negara menjadi persoalan etis yang serius.

Di sinilah muncul pemisahan penting antara “tanah air” dan “pemerintahan.” Tanah air bukan hanya batas-batas geografis. Ia adalah ruang tempat manusia menanam harapan, memelihara bahasa, membentuk budaya, dan mengalami sejarah bersama. Tanah air adalah akar dari identitas, bukan karena sifat biologisnya, tetapi karena ia menjadi tempat di mana makna dibangun secara kolektif. Sedangkan pemerintahan adalah bentuk temporal dari pengelolaan negara. Ia bisa adil atau korup, mencintai atau menindas, tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana ia dijalankan.

Membela tanah air dalam konteks ini adalah upaya untuk melindungi rumah bersama dari kehancuran, bahkan jika kehancuran itu berasal dari dalam. Ini adalah bentuk kesetiaan yang tidak tunduk, tetapi menantang. Kesetiaan semacam ini bukanlah kepatuhan, tetapi keberanian untuk berkata “tidak” pada kekuasaan yang menyimpang, dan “ya” pada rakyat yang menderita. Ini bukan pengkhianatan, tetapi jenis kesetiaan yang lebih dalam, yaitu kesetiaan yang justru menginginkan keselamatan bersama, bukan kelanggengan kekuasaan.

Tindakan membela tanah air sambil menolak legitimasi pemerintahan yang korup adalah bentuk dari kesadaran etis yang matang. Ini bukan tindakan emosional, tetapi hasil dari refleksi yang panjang. Sebab mudah untuk membenci atau mencintai secara membabi buta. Tetapi untuk mencintai sambil mengkritik, untuk setia sambil menolak tunduk, itulah kematangan yang hanya bisa lahir dari pengalaman dan pemikiran yang dalam. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang tidak populer, karena ia menolak jalan pintas dan memilih jalur berliku: tetap tinggal, tetap berjuang, tanpa menyerahkan integritas kepada siapa pun.Dalam konteks ini, perjuangan menjadi lebih personal dan politis yang melekat sekaligus. Seseorang yang memilih membela tanah air tanpa tunduk pada kekuasaan sedang mempertaruhkan segalanya: nyawa, nama baik, bahkan keberpihakan sejarah. Dia berjalan di antara sanjungan dan fitnah, di antara pengkhianatan dan harapan. Tapi justru dalam posisi itulah kita melihat bentuk keberanian yang sejati. Bukan keberanian yang lahir dari kekuatan, tetapi keberanian yang muncul dari keengganan untuk menyerah pada ketidakadilan.

Tindakan ini juga menantang gagasan umum tentang nasionalisme. Dalam banyak wacana, nasionalisme sering kali identik dengan dukungan mutlak terhadap pemerintah. Padahal, nasionalisme sejati adalah kecintaan terhadap rakyat dan tanah tempat mereka hidup, bukan kepada institusi yang sementara. Nasionalisme yang matang adalah nasionalisme yang kritis: ia tahu kapan harus mendukung dan kapan harus menolak. Ia tidak membabi buta, tetapi jernih melihat perbedaan antara kepentingan penguasa dan kepentingan bersama. Maka, patriotisme sejati bukanlah tunduk pada simbol dan upacara, melainkan kesiapan untuk melawan ketidakadilan atas nama tanah air. Dalam kondisi seperti itu, bahkan tindakan perlawanan pun bisa menjadi bentuk paling luhur dari cinta kepada negeri.

Pernyataan itu, pada akhirnya, adalah deklarasi tentang harapan. Bahwa meski negara bisa disusupi, diselewengkan, dan dihancurkan oleh korupsi, masih ada orang yang percaya pada masa depan bersama. Bahwa meski kekuasaan bisa merusak hukum dan institusi, masih ada yang berdiri mempertahankan nilai dan nurani. Dan bahwa meski suara kebenaran sering kali dibungkam, ia tidak pernah benar-benar hilang. Bisa jadi pembenaran “diakali” lewat hukum, namun hatinurani, moral, dan kepatutan adalah suluh yang tidak pernah padam. Demikian halnya bantuan bisa dibuat “tampak” tidak melanggar hukum, namun kepatutan hatinurani dan moral, tidak bisa ditipu.

Membela tanah air sambil menolak pemerintah yang korup adalah tindakan yang menantang zaman. Ia mengganggu narasi dominan, menggugat kepatuhan membabi buta, dan membuka ruang bagi etika yang lebih manusiawi. Ia mengajarkan kita bahwa kesetiaan tidak berarti diam, dan cinta tidak selalu berbentuk dukungan. Terkadang, cinta yang paling dalam justru diwujudkan dalam bentuk perlawanan. Oleh karena itu suara yang mengatakan: “Saya tidak membela pemerintahan yang korup, tetapi membela negeri tumpah darah saya.” Adalah deklarasi moral yang sangat agung di mata dunia.

Salam Waras