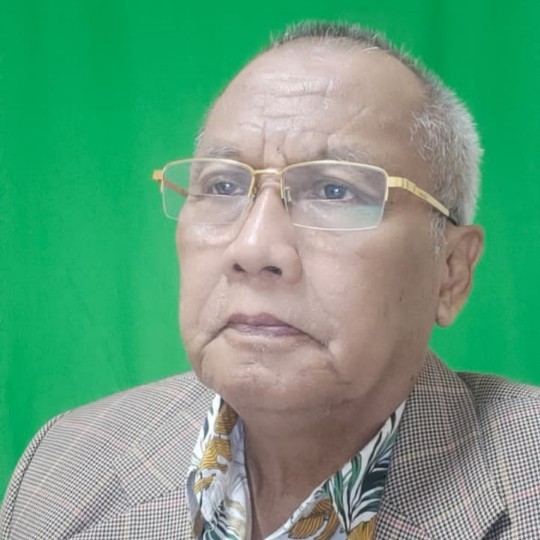

Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Seorang mahasiswa pascasarjana pagi itu menghadap untuk berkonsultasi tugas akhir; disela-sela pembicaraan; yang bersangkutan mendeskripsikan karakter salah seorang respondennya yang kebetulan pejabat tinggi di daerah penelitiannya. Mahasiwa tadi mengungkapkan bahwa responden ini memiliki ciri khas; siapapun pimpinan daerahnya selalu terpakai, dalam arti tetap memiliki jabatan; walaupun sejatinya yang bersangkutan tidak satu prinsip dengan kepala daerah, jika diskusi dilakukan secara informal.

Penulis mengatakan bahwa responden itu selalu bermain aman dengan prinsip “menolak, tetapi mengikuti”. Menolak jika diajak untuk melakukan pelanggaran etika kepemerintahan, namun mengikuti aturan jika menjalan kebijakkan. Akhirnya diskusi lanjut tentang diksi ini berkepanjangan. Dan, jika diringkas diskusi tadi sebagai berikut:

Dalam lanskap kehidupan kontemporer yang serba kompleks, tidak ada lagi garis pemisah yang tegas antara yang melawan dan yang patuh. Dunia tak lagi bisa dibaca melalui narasi oposisi biner: antara hitam dan putih, antara pelaku dan korban, antara penolak dan pengikut. Justru di antara ambiguitas dan ketegangan itulah muncul satu bentuk posisi eksistensial yang semakin relevan: menolak tetapi mengikuti. Ini adalah posisi yang tampaknya paradoksal, namun justru menjadi cermin dari realitas manusia kontemporer yang hidup di bawah tekanan sistem yang kuat namun tak terhindarkan. Menolak tetapi mengikuti adalah sikap yang tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk kemunafikan, melainkan sebagai strategi bertahan, ekspresi kesadaran, dan bahkan bentuk perlawanan dalam logika dunia yang telah sedemikian terjebak dalam reproduksi kekuasaan.

Menolak biasanya dipahami sebagai tindakan aktif memutus hubungan dengan suatu sistem atau struktur. Sementara mengikuti berarti menerima, tunduk, atau berjalan sesuai alur sistem tersebut. Maka ketika seseorang memilih untuk menolak tetapi tetap mengikuti, ia seolah sedang berdiri dalam kontradiksi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, justru dalam kontradiksi itu ada kejujuran yang lebih tinggi: bahwa tidak semua bentuk penolakan bisa diwujudkan dalam aksi yang terlepas dari sistem; dan bahwa mengikuti tidak selalu berarti menyetujui secara utuh. Dalam hal ini, penolakan tidak dilakukan dengan cara konfrontatif, melainkan lewat kesadaran kritis yang tetap memilih untuk berjalan dalam sistem yang sedang ditolak, bukan karena tunduk, tetapi karena menyadari keterbatasan ruang gerak dalam realitas yang tersedia.

Harus diakui bahwa kita hidup dalam dunia yang dikendalikan oleh sistem-sistem besar: ekonomi global, negara-bangsa, media sosial, algoritma, budaya konsumsi, birokrasi pendidikan, dan norma-norma sosial yang tertanam dalam institusi dan bahasa. Menolak total terhadap semua itu bukan hanya sulit, tapi hampir mustahil tanpa menarik diri secara ekstrem dari kehidupan sosial. Maka, banyak orang justru memilih untuk tetap berada dalam sistem; ikut bekerja, ikut belajar, ikut bersosialisasi, ikut berkomunikasi dengan cara-cara yang telah ditentukan, tetapi dengan membawa penolakan di dalam diri mereka. Penolakan itu mungkin tidak tampak secara kasat mata, tidak diumumkan secara lantang, tetapi ia hadir dalam bentuk sikap batin, dalam pilihan-pilihan kecil, dalam ironi, dalam jeda, dalam modifikasi yang halus terhadap aturan.

Sikap ini sepintas kilas bisa dimaknai sebagai bentuk kekalahan, tapi justru sebaliknya. Ia adalah kemenangan kecil yang terus diperjuangkan setiap hari: kemenangan dalam menjaga kesadaran, dalam menolak tunduk secara total, dalam mempertahankan ruang otonomi batin di tengah tekanan homogenisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang menolak tetapi mengikuti bisa saja tampak biasa-biasa saja. Mereka tidak memimpin demonstrasi, tidak menulis manifesto, tidak tampil sebagai simbol perlawanan. Tapi mereka menyimpan kritik, menyuarakan ketidakterimaan dalam forum-forum kecil, menulis dengan gaya yang menyimpang, berbicara dengan sindiran, atau sekadar menolak menjadi antusias ketika diminta ikut menyanyikan lagu pujian terhadap sistem.

Pada titik ini, menolak tetapi mengikuti bukanlah bentuk kompromi, melainkan bentuk kesadaran akan medan perjuangan yang tidak ideal. Ini adalah cara untuk tetap hidup, tetap bertahan, sambil tetap mengatakan “tidak”; meskipun tidak dengan suara keras, melainkan dengan cara berjalan yang miring, dengan langkah yang tidak seirama, dengan tindakan-tindakan kecil yang disengaja untuk menggoyang rutinitas. Menolak tetapi mengikuti menjadi bentuk etika yang tidak memaksakan kepahlawanan, tetapi menempatkan tanggung jawab pada level paling konkret dari kehidupan: bagaimana seseorang bekerja, berpikir, berinteraksi, dan mengelola posisinya dalam struktur sosial yang besar.

Sikap ini juga membuka jalan bagi pemahaman baru tentang makna keberanian. Keberanian tidak lagi hanya diukur dari kemampuan untuk melawan secara terbuka, tetapi juga dari kemampuan untuk menahan diri, tetap bertahan, dan tetap menyimpan penolakan dalam dunia yang menuntut persetujuan terus-menerus. Menolak tetapi mengikuti membutuhkan keberanian untuk tetap waras dalam sistem yang gila, untuk tetap jujur dalam struktur yang penuh kepalsuan, dan untuk tetap sadar dalam dunia yang dibanjiri distraksi. Ini adalah keberanian yang tidak mencari sorotan, tapi justru menemukan kekuatannya dalam ketenangan, dalam pengamatan, dalam konsistensi sikap yang diam-diam tapi tegas.

Dan, mungkin di sanalah letak kekuatan sebenarnya: bukan dalam penolakan yang lantang, tetapi dalam kemampuan untuk tetap menyimpan “tidak” dalam diam, untuk tetap bertahan tanpa kehilangan integritas, untuk tetap mengikuti tanpa menjadi alat. Di tengah dunia yang memaksa kita memilih antara dua kutub yang ekstrem, sikap ini menawarkan jalan ketiga, yaitu jalan yang tidak nyaman, tidak populer, tapi justru penuh potensi untuk mengubah dari dalam. Sebuah jalan di mana kita bisa menolak, bahkan ketika sedang mengikuti. Dan mungkin, justru di sanalah perubahan perlahan bisa dimulai.

Salam Waras (R-1)